最近の話題・キーワード解説コーナー

Keywords

第1回 解説記事テーマ:第7次エネルギー基本計画におけるエネルギー需給見通し

2025.4.15

これから1年間にわたり、毎月1回の頻度で、「解読 第7次エネルギー基本計画」を全体テーマとして、電力システムおよび再生可能エネルギーなどに関する解説記事を掲載する。初回となる4月は、今年2月に決定された「第7次エネルギー計画における電力需給の見通し」について、エネルギー基本計画の位置付けおよびこれまでの経緯を含めて解説する。はじめに

第7次エネルギー基本計画は、2025年2月に閣議決定された。エネルギー基本計画(以下、エネ基)は、経済産業省資源エネルギー庁が主導して策定するもので、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会において、2024年5月から12月にかけて有識者や関係団体等へのヒアリングおよび議論を経て原案が作成された。国民や業界のパブリックコメントを実施した後、政府方針として閣議決定された。エネルギー基本計画の位置付けおよび第6次までのエネ基の概要

第7次エネ基の詳細を説明する前に、エネ基の成り立ちと再生可能エネルギー(以下、再エネ)を軸として、これまでの基本計画の経緯を概説する。エネ基は、2002年に制定された「エネルギー政策基本法」第12条に基づいて策定されるエネルギーの供給と利用に関する国の長期的な基本方針で、少なくとも3年ごとに見直しを行うと規定されている。

再エネの観点では、2003年の第1次および2007年の第2次エネ基では、再エネの重要性は認識されていたが、導入促進の基本方針のみで具体的な数値目標は設定されなかった。2010年の第3次エネ基では、2030年のゼロ・エミッション電源(原子力及び再エネ由来)の比率を約70%(2020 年には約50%以上)とする数値目標が初めて示された。

翌2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故は、日本のエネルギー政策の大きな転換点となり、2012年には再エネ導入促進のためのFIT制度が導入された。2014年の第4次エネ基では、原発依存度の低減が強調されるとともに再エネの最大限の導入を掲げたが、2030年の数値目標は示されなかった。続く、2018年の第5次エネ基では、再エネ主力電源化の方針が示されるとともに、2030年の再エネ比率22~24%の電源構成目標が初めて設定された。

その後の世界的な気候変動問題に対する意識の高まりを受けて、2020年10月に菅総理大臣(当時)が2050年のカーボンニュートラルを宣言した。これを受けて2021年10月に制定された第6次エネ基では、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減する目標に対応する需給見通しが示され、2030年の再エネ比率の目標を36~38%(太陽光14~16%、風力5%)と大幅に増加する極めて野心的な目標が設定された。この電源構成の目標値は、温室効果ガスの削減目標からのバックキャストにより設定された。この際、2030年度の電力需要は、省エネ等の深掘りにより、前回想定時より約1割削減されると設定された。これにより、相対的な再エネ比率が上がったことに注意が必要である。なお、2021年度の再エネの電力比率は20.3%であった。

第7次エネルギー基本計画の背景

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以後、世界のエネルギー情勢は一変した。世界的にLNGの需給が逼迫して価格が高騰し、電気料金などのエネルギー価格が大幅に上昇した。また、脱炭素による石炭火力発電所のフェーズアウトなどにより、2022年3月に東日本で電力需給が逼迫し、電力の安定供給への懸念が高まった。さらに、2023年10月のイスラエル・パレスチナ間の紛争などにより、我が国の原油の9割以上を依存する中東地域の情勢が悪化し、さらに米国経済第一主義のトランプ大統領の再就任により、エネルギー安全保障の重要性が一層高まった。このようにして、1973年の石油危機以来のエネルギー需給構造上の課題が浮き彫りになった。なお、2022年度のエネルギー自給率は12.6%とG7加盟国中で最低の水準となり、原子力発電所が安定稼働していた東日本大震災前の2010年の20.2%に達していない。このような危機的な状況の中、国民生活や経済活動の基盤となるエネルギーの安定供給を確保することは極めて重要であり、化石燃料への依存を減らして需給構造を転換する必要がある。

また、世界的な脱炭素への機運の高まりに伴い、我が国は2023年5月にGX推進法とGX脱炭素電源法を制定し、同年7月にGX推進戦略を策定した。GXの推進は、化石燃料からの脱却に貢献し、中長期的なエネルギー安定供給にも繋がる。

一方、電力需要に関しては、2007年度以後、人口減少や省エネ促進などにより減少傾向にあったが、近年のデジタルトランスフォーメーション(DX)に伴うデータセンターや半導体工場の新設などにより、電力需要の増加が見込まれている。また、データセンター等では世界的に脱炭素電源が求められている。産業の国際的な競争力確保の観点からも、脱炭素電源の拡大と最大限の活用が不可欠となる。このような観点より、エネルギー政策と経済・産業政策は一体で進める必要がある。

このような状況のもと、第7次エネ基が2025年2月に閣議決定された。

第7次エネルギー基本計画の考え方

第7次エネ基では、同時に閣議決定された「GX2040ビジョン」、「地球温暖化対策計画」と一体的に、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立を目指す基本方針を示し、2040年度の温室効果ガス73%削減目標と整合する形で電力需給の見通しが示された。2040年度が新たな中間目標として設定され、2030年を中間目標とした第6次エネ基と同様に、国際的な公約である温室効果ガスの削減目標からのバックキャスト型の制度設計が行われた。なお、日本の温室効果ガスの削減実績は、2022年度は▲22.9%(2013年度比)と、2050年のネットゼロの目標達成に向けてオントラックの順調な減少傾向が継続しているが、欧米では削減目標に達していない。環境への適合が重視された第6次エネ基と比べて、第7次エネ基ではエネルギー政策の基本となる「S+3E」:安全性(Safety)、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)の中で、エネルギーの安定供給確保がより重視された。

2040年のエネルギー需給見通しの概要

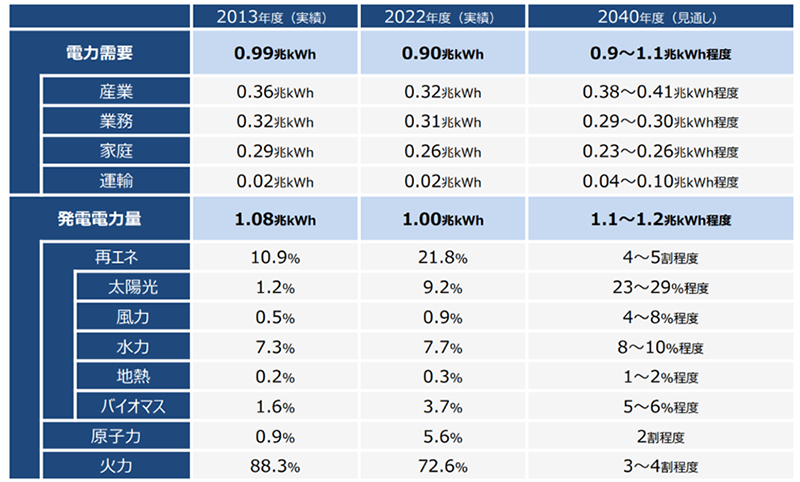

第7次エネ基の関連資料として、「2040年度のエネルギー需給見通し」(エネルギーミックス)が示された。表1に示すように、2040年度の電力需要は、9,000億~1兆1,000億kWhに達すると見通している。下限は2022年度実績と同じであるが、上限は2割増加するとした。これは、近年のDX化の進展によるデータセンターや半導体生産設備の増加が電力需要を押し上げる一方、省エネや水素の活用などにより需要が抑制される可能性を考慮して、幅を持たせた想定となっている。|

表1. 2040年度の電力需要・電源構成の見通し

出典:資源エネルギー庁, 「2040年度におけるエネルギー需給の見通し(関連資料)」, 2025.2

|

2040年度の発電電力量は1兆1,000億~1兆2,000億kWhで、2022年度比で1~2割増加するとした。電源構成は、再エネが4~5割程度と最も多く、原子力は2割程度、火力が3~4割程度として、再エネと火力は幅を持った想定となっている。再エネについては、太陽光が23~29%程度、風力が4~8%程度、水力が8~10%程度などと内訳が示されたが、火力発電の燃料別内訳は示されなかった。

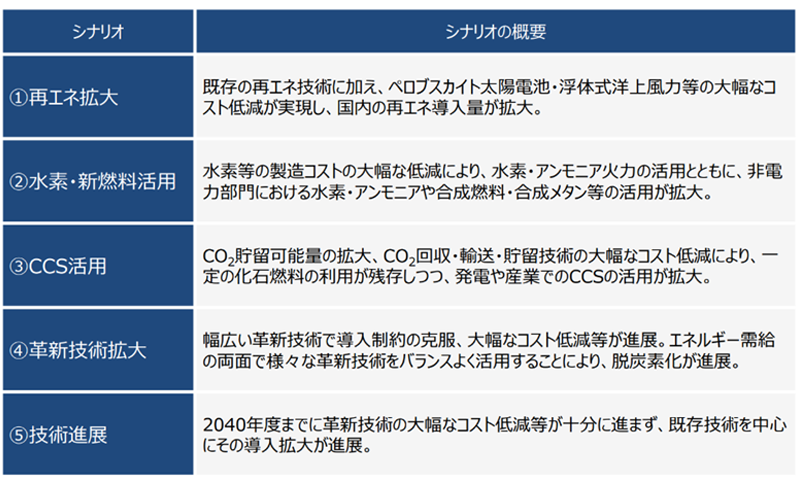

2040年度のエネルギー需給見通しは、DXやGXに伴う需要側の不確実性に加えて、電源側も新型太陽電池、浮体式洋上風力、水素・アンモニア・CCSなどの革新的な技術の進展により大きな影響を受ける。そこで、表2に示すように再エネ、水素、CCS等の技術の進展および社会実装に着目して5つのシナリオ(①再エネ拡大、②水素・新燃料拡大、③CCS活用、④革新技術拡大、⑤技術進展)を設定して検討が行われた。その結果、第7次エネ基では、不確実要素が多いことを考慮して、電源構成の見通しに幅を持たせた点が大きな特徴である。

|

表2. 2040年度に向けた複数のシナリオの考え方

出典:資源エネルギー庁, 「2040年度におけるエネルギー需給の見通し(関連資料)」, 2025.2

|

再エネについては、太陽光発電は第6次エネ基の2030年度の目標14~16%に対して、第7次エネ基の2040年度の目標は23~29%程度と、導入実績も踏まえて高い目標が設定された。一方、風力発電に関しては、第6次エネ基の2030年度の目標5%に対して、第7次エネ基の2040年度の目標は4~8%程度と低い伸び率となっている。浮体式を含めた洋上風力の高いポテンシャルをどのように実現していくのか、海域利用に関する法整備や機器のサプライチェーンの構築、送電網の整備などの官民一体となった取組が求められる。

火力発電については、二酸化炭素を回収・貯留するCCS付き火力の導入および燃料の水素・アンモニアへの転換が進展する可能性が高く、実質的な脱炭素電源は、再エネの4~5割、原子力の2割に加えて、火力の3~4割の内の相当の割合が脱炭素電源となる可能性が高いと考えられる。

原子力発電については、位置付けに大きな変化が見られる。東日本大震災以後の第4次エネ基から維持されてきた「原発依存度を可能な限り低減する」の文言が削除され、原子力推進の方針が明確化された。既存の原子力発電所の再稼働促進による最大限の活用とともに、東日本大震災後停滞していた原子力発電所の建替促進や将来を見据えた次世代革新炉の技術開発を進める方針が示された。

次世代電力ネットワークの構築

電力の安定供給確保と再エネの最大限の活用を実現しつつ、電力の将来需要を見据えタイムリーな電力供給を可能とするためには、既存の電力系統の最大限の活用とともに、電力広域的運用推進機関が策定した「広域連系系統のマスタープラン」を踏まえた地域間連系線の整備と地内基幹系統等の増強を着実に進める必要がある。また、変動性電源である再エネ(太陽光、風力)の最大限の活用のためには、調整力を確保して系統の柔軟性を高める必要がある。蓄電池や分散型エネルギー資源を活用したデマンドレスポンス等も含めた需給運用の高度化を進め、次世代の電力ネットワークを構築する必要がある。

事業環境整備

脱炭素電源の拡大のためには、発電および送配電の分野において、長期にわたり大規模な投資を継続する必要がある。しかし、市場環境が大きく変化し、将来の事業見通しの不確実性が高まった中で、事業者が新たな設備投資を行いやすくするためのファイナンス面の環境整備が重要になっており、政府の保証付き融資の検討も進められている。エネルギー情勢の不確実性が増す中で、エネルギーの安定かつ持続可能な供給体制を確立しようとする第7次エネルギー基本計画は、このような多角的な視点から、日本のエネルギー政策の今後の方向性を示すものとなっている。